공옥진여사-다도화

곱사춤 대가 공옥진 여사, 11년째 뇌졸중 투병

입력 : 2009.10.10 11:18 / 수정 : 2009.10.10 15:20

- ▲ 곱사춤으로 서민들을 울리고 웃겼던 공옥진(76)여사가 뇌졸중으로 힘겹게 투병생활을 잇고 있는 가운데 10일 전남 영광군 영광읍 교촌리 자택에서 유인촌 문화체육관광부장관과 만나 대화를 나누고 있다.

생활수급자 대상 월 43만원으로 근근이 생활

유인촌 장관 위문 방문 “건강 되찾아 무대 오르시길..”

1980년대 ‘곱사춤’으로 큰 화제를 모았던 공옥진(76) 여사가 11년째 뇌졸중으로 투병중인 사실이 전해졌다.

공옥진 여사는 1998년 뇌졸중으로 한차례 쓰러진 뒤, 2004년 공연을 마치고 나오다 또다시 쓰러졌다. 현재는 뇌졸중으로 왼쪽 몸이 마비돼 전남 영광군 영광읍 교촌리 예술연수소에서 홀로 생활하고 있다.

공 여사는 1980년대 대학 축제의 단골 초대손님이 될 정도로 큰 인기를 끌었던 전통무용가다. 원숭이를 흉내낸 춤이나 곱사춤 등을 접목해 만든 ‘1인 창무극’은 해외에서도 큰 관심을 받았었다.

하지만 현재 공 여사는 현재 연습실 한켠의 4평(약 13㎡)짜리 방에서 홀로 지내고 있다. 지난 1998년 ‘1인 창무극을 무형문화재로 지정해달라’고 신청했지만 아직까지 받아들여지지 않아, 그를 찾는 제자들도 없는 상황이다.

공연에 나서지 못하는 공 여사는 국민기초생활수급자로 지정돼 받는 매달 43만원의 생활비와 영광군이 지원하는 연수소 운영비 등으로 근근이 살아가고 있다.

이러한 사정을 전해들은 유인촌 문화체육관광부장관은 10일 오전 공 여사를 위로방문했다.

유 장관은 “우연히 여사님의 건강이 좋지 않다는 얘기를 듣고 찾아 왔다”며 “항상 생각을 편하게 하시고 희망을 갖고 건강을 찾기 위해 노력하셔야 한다”고 말했다. 이에 공 여사는 “고맙다”며 “소록도에서 나병 환자들과 손도 잡고 춤도 덩실덩실 추면서 공연할 때 예술 세계를 느꼈다”는 회고를 털어놓은 것으로 전해졌다.

공 여사는 또 “병신춤을 춘다고 중상모략하는 소리를 들을 때 가장 힘들었다”, “조카가 곱사등이였는데 춤을 추는 나에게 곱사춤을 추는 것이 좋겠다고 해서 추게 됐다”는 등 옛 이야기를 들려주기도 했다.

한편 이 자리에 함께한 정기호 영광군수는 유 장관에게 즉석에서 공 여사의 무형문화재 등록과 20억원이 소요될 유물전시관 건립을 건의했다. 유 장관은 “국악 전문가와 문화재 전문위원 등과 함께 검토하도록 하겠다”고 말했다.

| ■ 전문인 / 울산교당 김용정 교도 | |||||||||

| |||||||||

|

"그날 마음 상태 따라 그림이 달라집니다" 그림을 그릴 때 감사함 느껴

붓을 잡은 지 20년. 오랜 세월이다. 울산교당 김용정(55) 교도. 서예로 시작된 그의 예술세계는 문인화에 정착이 됐다. | |||||||||

갈필

지식편집자 : 동서문화사 (level 1) l 2004-02-28 18:21 작성

渴筆 동양화 기법(技法)의 하나. 선과 주름을 그릴 때 스치는 맛을 살리는 동양화 특유의 화법이다. 붓에 먹물을 많이 묻히지 않고 그리며 초묵(焦墨)과 흡사한 것으로 당화(唐畵)·문인화(文人畵)에 많이 쓰이며 중국 남종화(南宗畵)에서 많이 이용되었다. 붓·안료·종이·비단 등에 따라 각각의 자연미가 있다. 동양화에서는 물론 수채화에서도 특색 있는 기법으로 쓰인다.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

추사를 이해하기 위한 몇가지 중요한 개념들

淸高古雅 : 진정한 글씨와 그림을 쓰고 그리기 위해서는 맑은 마음과 높은 뜻, 예스럽고 우아한 인품과 정신을

먼저 갖추어야 한다.

文字香 書卷氣 : 글씨와 그림에는 깊은 학문과 인품의 향기가 배어 있어야 하며, 많은 앞선 사람들이 쓴

책들의 정신과 정기가 배어 있어야 한다.

奇崛奔放(기굴분방) : 글씨의 획과 형태가 남다르게 특이하고 기이하며 걸림이 없이 자유롭다.

畵法有長江萬里 書勢如孤松一枝 : 그림 그리는 법에는 장강 일만 리와 같은 멀고 긴 연원이 있고 글씨의

필획의 힘은 외로운 소나무 가지의 굳세고 곧음과 같다.

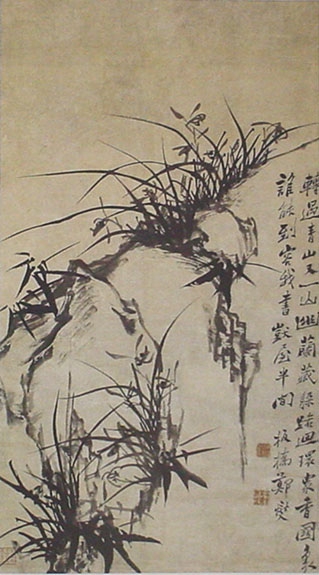

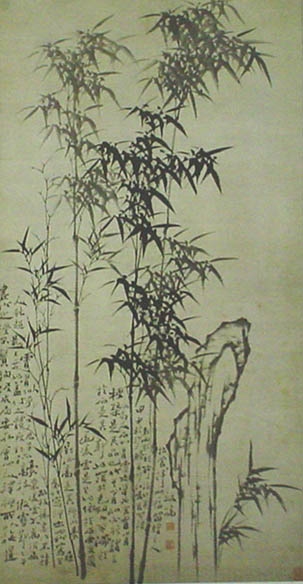

조선 후기의 서화가 김정희(金正喜)의 문인화

세한도(歲寒圖)’는 조선시대(朝鮮時代) 서예(書藝)의 대가(大家)로 알려진 추사(秋史) 김정희(金正喜)가 제주도에서 귀양살이 할 때 그린 그림이다.

김정희(金正喜)(1786∼1856)는 이조판서(吏曹判書)를 지낸 김노경(金魯慶)의 아들로 벼슬이 이조참판(吏曹參判)에 이르렀으며 추사체(秋史體)라는 독특한 필체(筆體)를 만들었으며 고증학(考證學)·금석학(金石學)에 밝았고 시문(詩文)·묵화(墨畵)에도 아주 능하였으며 추사(秋史) 외에 완당(阮堂)·예당(禮堂) 등 200여 가지의 호(號)를 사용해 낙관(落款)하였다.

이 ‘세한도(歲寒圖)’는 갈필(渴筆)의 까실까실한 붓끝으로 고담(枯淡)한 필선(筆線)을 구사하면서 간결한 구성으로 송백(松栢)과 정우(亭宇)를 표현하였고 한림(寒林)이나 고목(枯木)이 풍겨주는 스산한 운치가 세한(歲寒)의 분위기와 함께 조용히 청절(淸節)을 풍겨주는 듯한데 사실상 이 그림의 조형미(造形美)는 그런 시정적(詩情的)인 맛이 아니라 필선(筆線)과 먹빛의 변화에서 나오는 문기(文氣)에 있는 것인데 이 그림은 김정희(金正喜)가 귀양살이하던 59세 때(1844) 당시 청나라에 가 있던 역관(譯官)인 우선(藕船) 이상적(李尙迪)(1804-1865)에게 그가 남의 눈을 개의치 않고 사제간(師弟間)의 의리를 지킨 것에 감탄하여 그려 준 것인데 당시의 심정을 그린 장문(長文)의 자제(自題)가 붙어 있다.

'세한도(歲寒圖)'라는 화제(畵題)와 '우선시상 완당(藕船是賞, 阮堂)'이라는 관기(款記)의 글씨 크기와 방향, 그리고 '정희(正喜)'와 '완당(阮堂)'이라는 도인(圖印)이 세심한 조형(造形)을 이루어 배치(配置)되었다.

오직 붓을 만드는데 일생을 바친 장인이 있다. 붓으로 유명하던 광주직할시 백운동에서 살았던 인연으로 1969년부터 붓을 만들기 시작하여 34년의 세월을 붓과 함께 살아온 붓제작 고유전승 기능자 제 99-1 호인 문상호(文相晧) 선생이 바로 그분이다.

붓은 글씨를 쓰거나 그림을 그릴 때 사용하는 필기구이다. 과거 인쇄술이 발달하지 못하였을 때는 문자나 그림을 남기는 도구로서 종이, 벼루, 먹, 붓을 보물처럼 여겼으며, 우리나라를 비롯 중국, 일본 등 동양 3 나라의 서예, 문인화, 산수, 채색의 발전에 크게 기여한 서화용품이다.

▲ 염소털로 만든 양호붓/우리가 일반적으로 쓰는 붓이다

붓이 언제부터 사용되었는지는 분명한 기록이 없으나 갑골문자가 생긴 뒤에 사용된 것으로 추측된다고 한다. 붓의 실물이 발견된 가장 오래된 것은 1954년 중국 장사(長沙)고분에서 발견된 전국시대의 붓이다. 이 붓은 전체의 길이가 21cm이며, 붓대는 대나무를 썼으며, 붓털은 토끼털로 전해진다.

한편 우리나라에서 최초로 발견된 붓으로는 1988년 경남 의창군 다호리 고분에서 기원전 1 세기경의 삼국시대 생활용품 70여점과 같이 길이 23cm 정도의 칠기 손잡이로 된 붓 다섯 자루가 출토된 것이 그 처음이다.(曺首鉉, 韓國 書藝의 史的 槪觀 - 고대에서 조선 후기까지를 중심으로 -, 南丁 崔正均 敎授 古稀紀念 서예술 논문집, 원광대학교 출판국, 1994년, 141페이지)

좋은 붓이 갖추어야 할 조건과 붓의 종류

▲ 갈대붓(갈필), 닭털붓(계모붓), 죽필

먼저 붓은 다음과 같은 조건이 갖추어져야 좋은 것이라 한다.

-첨(尖): 붓끝을 모으면 뾰족해야지 뭉툭해서는 안 된다.

-제(齊): 붓털을 쥘부채처럼 쫙 펼쳤을 때 중간에 갈라짐이 없고 붓끝이 가지런해야 한다.

-원(圓): 붓끝 주위가 둥글게 꽉 에워싸여 둥근 송곳 모양을 하면서 어느 한쪽이 홀쭉하거나 빠져 보이면 안 된다.

-건(健): 탄력성이 풍부하여 붓을 눌러쓴 다음 다시 거두어들일 때 휘었던 붓털이 다시 원래 모습으로 돌아와야 한다.

붓의 종류는 털의 종류에 따른 것과 쓰임에 따른 것 두 가지가 있다.

우선 쓰임에 따른 붓으로는 한문 서예용, 한글 서예용, 사군자용, 산수화용, 채색용, 세필용(細筆用:작은 글씨를 쓰는 붓), 액자용(장식용으로 만든 큰 붓, 말꼬리털로 만들며, 액자에 넣기도 한다) 등이 있다.

▲ 갈필(칡넝쿨), 죽필(대나무), 고필(볏짚)

다음은 털의 종류에 의한 붓의 종류이다.

* 양호필(羊毫筆) : 흰 염소의 털로 만들며, 붓이 부드러운 것이 특징이다.

* 황모필(黃毛筆) : 족제비 꼬리털로 만드는데 붓에 힘이 있으며, 주로 작은 글씨를 쓰거나 불화(佛畵:불교용 그림), 민화(民畵)를 그리는데 쓴다.

* 장액필(獐腋筆) : 노루 앞가슴 털로 만들며, 붓 가운데 가장 부드럽다.

* 닭털붓 : 닭 목의 털로 만들며, 비백서(飛白書:후한의 채옹(蔡邕)이 만든 글씨체인데 획을 나는 듯이 그어 그림처럼 쓴 글씨체)를 쓸 때 사용하는 것으로 되어 있다.

* 마필(馬筆) : 말털로 만들며, 붓에 힘이 있어 큰 글씨를 쓸 때 사용한다.

* 낭모필(狼毛筆) : 이리털로 만들고, 탄력이 좋다.

* 죽필(竹筆) : 대를 잘게 쪼개어 만든다.

* 죽편(竹片) : 대나무 조각으로 만드는데 지펜같은 효과를 낸다.

* 갈필(葛筆) : 칡줄기로 만들고, 특수효과를 낸다.

* 고필(稿筆) : 볏짚으로 만든 붓이다.

* 태모필(胎毛筆) : 태아가 태어날 때부터 나있는 머리털로 만든다.

▲ 태아의 머리털로 만든 태모붓으로 아이에게 선물용으로 만든다

이중 죽필은 대나무를 두드려 잘게 쪼개어 만드는데 중국이나 일본에서도 잘 만드는 이가 없다. 문 선생이 개발한 이 죽필은 일반인들이 글씨가 거칠게 써질 것으로 생각하지만 털로 만든 모필보다

오히려 잘 써진다고 한다.

고필은 문선생이 최초로 볏짚을 사용해 만든 붓이다. 이 붓 역시 잘못 만들면 글씨가 잘 써지지 않아 만드는 사람이 거의 없다고 한다. 모필보다 오히려 붓끝이 짱짱하고 부드러우며, 봉은 단단하여 글씨가 잘 써진다.

또 특이한 것은 태모필이다. 태모는 태아가 날 때부터 가지고 있는 머리털을 말하는데 보통 6~9개월 정도 지나 잘라 준다. 예로부터 일본에서는 이 태모로 붓을 만들어 주면 글씨를 잘 쓴다는 말이 전해져왔다. 붓대에는 학 그림을 그려주어 장수를 기원하며, 보통 가훈을 쓴 액자에 넣어 아이에게 훗날 선물을 한다.

▲ 대나무로 만든 죽필(양호붓보다 더 잘 써진다는 게 문선생의 설명이다)

전시된 붓 중엔 조립식붓, 세 가지 크기의 붓을 같이 넣은 삼단붓과 붓통, 휴대용붓통, 붓털을 치자, 홍화, 쪽물을 들인 붓도 있었다.

붓의 재료를 어떻게 구하는지 물었다. 돼지털 등 모든 털은 다 붓털의 재료가 되는데 닭털, 짚, 대나무 외에는 거의가 중국에서 수입한다고 한다. 가장 많이 사용하는 염소털도 흰염소 수컷의 털이어야 하는데 국내에는 흑염소만 기르기 때문에 구할 수 없다.

문 선생에게 붓을 만드는 일의 어려움을 물었다. 그는 서예인구가 급격히 줄어 붓의 수요도 미미하기 때문에 생계유지 수단으로는 어렵다는 것이 문제라고 한다. 따라서 현재는 계승하겠다고 나서는 사람이 없어 안타깝다는 말을 한다. 그의 젊은 아들이 계승을 하겠다는 약속을 한 것이 다행이라며, 쓸쓸하게 웃는다. 붓 1 자루에 1억 엔짜리도 있는 일본이 부럽다는 말을 덧붙인다.

▲ 조립식붓

우리나라에는 언제 전통문화가 제대로 계승되려는지 또 전통문화 전승자들이 대접받는 사회로 변모할 수 있을는지 참으로 안타까운 마음이다.

정신적, 육체적으로 엄청난 손해가 되는 컴퓨터 게임, 고스톱에 많은 사람들이 빠져있다. 누구나 이런 현상이 절대 바람직하다고 생각지는 않을 것이다. 차라리 이 때에 문 선생의 죽필과 함께 묵향에 심취해보는 것은 어떨까?

▲ 양털붓으로 쓴 글씨와 고필(볏짚)로 쓴 글씨/볏짚으로 만든 고필이 일반붓과 별 구별이 없이 잘써진다.

▲ 대나무를 갈라만든 죽편으로 쓴 글씨/지펜 효과가 난다

▲ 노루 앞가슴털로 만드는 장식용 장액붓

yuk@wonnews.co.kr

yuk@wonnews.co.kr